|

||||||||

|

为积极响应习近平总书记关于“积极应对人口老龄化”“让老年人共享改革发展成果、安享幸福晚年”的重要指示精神,近日,全讯600cc大白菜官网600全讯白菜网“数韵银龄”暑期社会实践团队先后走进上海市虹口区嘉兴路街道,长宁区北新泾街道、江苏路街道,黄浦区五里桥街道及普陀区曹杨新村街道,实地调研各街道社区综合为老服务中心、市民驿站等场所,围绕“社区数字化治理的适老实践”开展专题调研,撰写调研报告,拟定提升措施,以实际行动助力超大城市老年友好型社会建设。

周密筹划,争取多方支持 为确保调研精准高效,“数韵银龄”暑期社会实践团队在600全讯白菜网团委指导下,与五个街道办、党群服务中心逐一电话沟通,并向各调研单位致函明确开展调研的主题、地点和时间等需求,获得各街道社区大力支持与积极配合,为调研顺利开展奠定坚实基础。 走进社区,循迹看“数”问“暖”

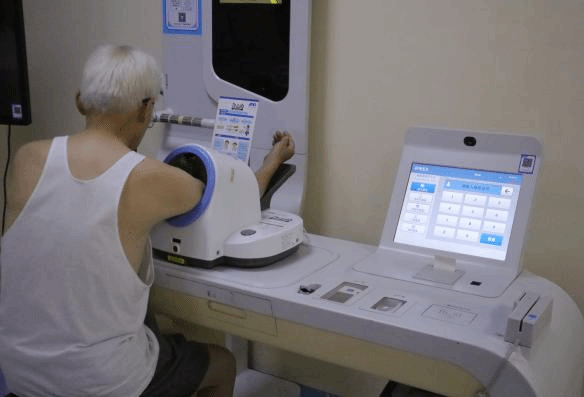

调研第一站——虹口区嘉兴路街道市民驿站。跟随习近平总书记在上海考察的足迹,团队积极探索嘉兴路街道社区数字化助老实践。工作人员向团队成员详细介绍驿站“一网通办+为老服务”综合场景:刷脸取号、语音叫号、24小时“一键通”应急响应等设备让老人“办事不跑腿”。团队成员认真翻阅社区便民养老手册,阅读其中针对老年人开展的“数字化操作”教学,还参观了驿站中的老年人自助智能检测空间,仔细了解智能体质监测设备在老年人身体健康管理方面的应用。

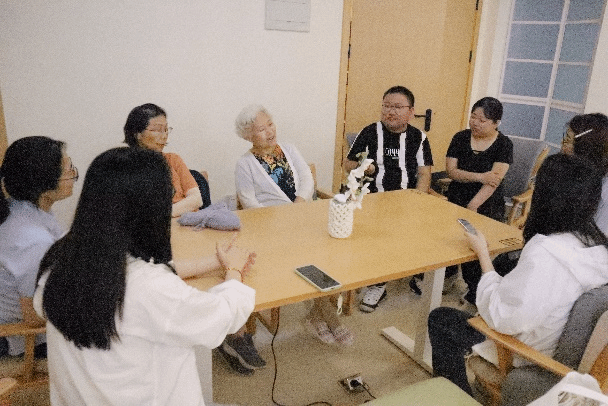

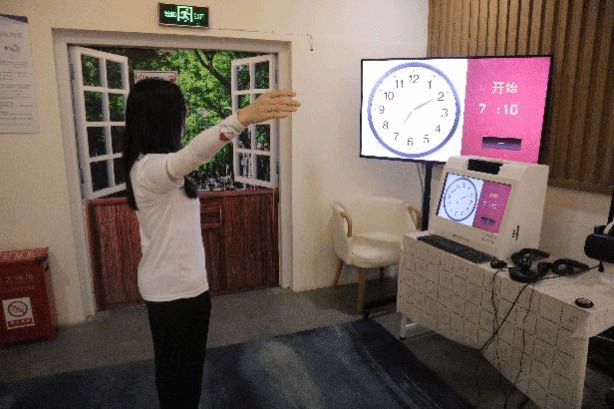

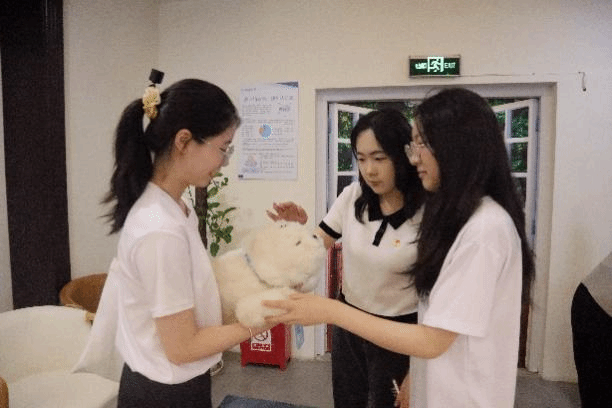

实践第二站——长宁区北新泾街道综合为老服务中心——爱馨苑。期间,团队成员主要考察了服务中心适老化改造的智能家居样板间,亲身体验如智慧厨房、智能钢琴学习机、智能身体数据检测仪、智能护理床等智能设备,实地感悟北新泾街道智能适老化服务的成效。团队成员与工作人员及社区老年人代表开展座谈会,就智能适老化设备的应用、特色项目推广及老年人满意度等内容展开深入交流。 在长宁区江苏路街道的申宁苑综合为老服务中心,团队向工作人员深入了解江苏路街道的老龄化情况,详细询问适老化项目改造情况及智能化设备适老状况等内容。团队成员亲身体验虚拟超市购物、虚拟ATM使用等智能康复项目,并与认知障碍老年患者的智能伴宠——“嘉嘉”进行近距离接触。在黄浦区五里桥街道社区综合为老服务中心,团队成员们深入调查养老服务数据大屏与养联卡的具体使用情况。在与社区老年人代表、社区工作人员座谈中,两位90岁高龄的奶奶笑盈盈地向团队成员讲起社区为老年人提供的贴心帮助,还向成员们展示社区专门为老年人定制的“安享包”服务等。在普陀区曹杨新村街道,团队走访了杨新村街道社区事务受理服务中心及云集曹杨养老院,了解到曹杨新村是全市首发一键叫车社区点,该做法有效跨越数字鸿沟,方便老人出行。

青春接力,书写时代答卷 实地调研收官后,“数韵银龄”暑期社会实践团队对前期收集的资料开展系统化整理和专业化分析,拟定形成内容详实的调研报告,反馈给相关单位,为上海市社区数字化治理的适老实践研究注入青春动能。此次实践活动不仅使团队成员初步了解了上海这座超大城市当前老年群体生活现状及社会数字适老化服务支撑情况,更强化了成员的社会责任感与时代使命感。展望未来,该团队将持续追踪数字适老化实践进展,在提升老年人数字福利、适应快速发展时代征程中贡献青春力量! 调研心得 马克思主义理论2024级硕士研究生杨彩霞:在炎热的七月,我们团队前往上海五个社区进行调研,我深切感受到社区数字化适老实践正以一种温暖而务实的姿态,悄然改变着老年群体的生活图景。这里没有冰冷的技术堆砌,而是将数字化工具与人文关怀编织成一张细密的养老保障网,让银发岁月既能拥抱智能时代的便利,又不失邻里守望的温度。在调研过程中我关注到几乎每个街道的老人都会提到“感谢国家的补贴,是国家在关照我们这些老同志”,这让我更加深刻体会到国家政策是养老服务落地的坚实后盾。数字化是工具,让服务更精准高效;人情味是底色,让关怀始终温热。当政策的力度、技术的精度与人文的温度形成合力,我们看到的不仅是适老服务的进步,更是一个社会对老年群体最深切的尊重。 马克思主义理论2023级硕士研究生郭晶莹:重走习近平总书记走过的市民驿站,前往多个社区综合为老服务中心参观调研,团队在实地感悟中以青年之力助推智慧养老服务。在嘉兴路街道市民驿站,我们看见80岁的爷爷每天定时来到自助体质监测仪器前体检,爷爷奶奶们只要刷脸就能畅享叫车服务;在长宁区北新泾街道,我们参观智能为老家居样板间,惊叹于智能护理床、智能厨房、智能报警装置等适老化项目为老年人带来的便利:在黄浦区五里桥街道,养老服务数据信息大屏“不停运转”,将最新的信息服务送入每家每户……当“银发经济”逐渐成为社会关注的焦点,青年人也应当发挥自身的优势,在智慧服务中创造价值。在这一场关乎未来的“青春奔赴”中,我们期待用自己的力量,让更多老年人跨越数字鸿沟,享受科技带来的美好生活,助力社会构建更加和谐、温暖的智慧养老体系。 马克思主义理论2024级硕士研究生王亚茹:调研中,我深切感受到国家与社会对老年群体的悉心关爱与坚实守护。从医疗层面的紧急救护保障,到日常生活里的多元文娱活动,这里的老人们正安享着幸福安逸的晚年生活。调研后的分析总结也让我清晰认识到:智能适老化产品的价值,更需依托背后机构与社会组织的积极响应才能充分释放。倘若仅有智能化产品,却缺乏对老年人学习使用过程的及时帮扶,再先进的智能系统也会沦为摆设。这正是调研中许多工作人员反复提及的“打通最后一百米”难题。期待未来能有更多机会,深入了解不同省份、不同地区的适老化智能服务实践,将那些各地域行之有效的经验传递,助力全社会的老年人都能舒心度过美好的晚年时光。 马克思主义理论2024级硕士研究生何芝悦:老人不只是一个名词,而是一个个独立的真实个体。通过调研上海的五个街道社区,我切身体会到了当前上海这座城市老人的养老现状。北新泾街道的无障碍设施的精细布局,智能设备对居家安全的全方位守护,专业化的助浴服务,每一处细节都彰显着对老年与残障群体的尊重与呵护。智慧养老不仅是技术问题,更是一道关于人性与温度的社会命题。作为一名青年学生,我真切期盼各方能携手破局:政府多一些灵活的补贴政策,企业多研发“适老更适心”的产品,社区多搭建温暖的互助平台。 马克思主义理论2024级硕士研究生陈思蕊:数字化并非冰冷的技术,而是能被“温暖改造”的助老工具。嘉兴路街道的“一键呼叫”设备连接社区服务中心,老人按下按钮就能呼叫助餐、保洁,让技术简化成“看得见的安心”;北新泾街道的智慧养老平台整合健康数据,医生线上问诊、用药提醒自动推送,把医院“搬”到老人身边;五里桥街道的智能门禁关联家属手机,老人开门记录实时同步,让子女远程也能放心……这些街道从不同角度出发,有的侧重于人文关怀与互助,有的在硬件设施与服务网络上发力,共同为老人提供帮助。这些数字化适老实践也启发我们,数字化助老的关键不在“技术多先进”,而在于以人为本,在于是否贴合老人需求——把复杂操作变简单,让服务响应更及时,才能让老人在数字时代不掉队,真正织密社区治理的“适老安全网”。(供稿:杨彩霞、郭晶莹、王亚茹;摄影:杨彩霞、郭晶莹) |

上一条:【社会实践】600全讯白菜网“红扣子润苗”暑期社会实践团深入“爱心暑托班”开展实践

下一条:上海市第八中学团委一行来访我院交流共建